В период проведения Международного кинофестиваля «Зеркало. Философия Тарковского» в Ивановской области состоялось открытие довольно необычной экспозиции под названием «Собака Тарковского». Уже само название вызывает интерес и приглашает посетить галерею «Объект. Объект», расположенную на окраине Палеха.

Тарковский побывал в Палехе в 1976 году с показом фильма «Андрей Рублев». По свидетельствам очевидцев, тогда он сказал: «Я хотел свет иконы показать через природу». Эти слова оказали влияние на московскую художницу Анну Кузнецову, которая в 1985 году оказалась в опустевшей квартире семьи Тарковских на улице Пырьева, недалеко от «Мосфильма». К тому времени Андрей Арсеньевич уже находился за границей. Его овчарка по кличке Дакус, по которой режиссер сильно тосковал, оставалась под присмотром его тещи. «Мне 57 лет, и к 90-летию со дня рождения Тарковского я создала эту выставку», — пояснила Анна Кузнецова появление своего проекта «Tarkovsky`Dog», который она относит к сфере мистической экологии.

Мистической атмосферы в тот вечер было в избытке. По дороге в Палех мы заметили деревянную постройку с огромным портретом и надписью «Прости, Государь». Сам Палех казался безлюдным. Улицы были пустынны. В свете вечернего неба выделялся старинный Крестовоздвиженский собор с голубыми куполами. А на окраине, в неприметном здании советской постройки, разместилась выставка, посвященная памяти сестры режиссера, Марины Тарковской. Ее дочь Екатерина и внучка Милана прибыли на открытие.

Эта скромная выставка представлена как мультимедийный проект, а Анна Кузнецова позиционирует себя как проводник металингвистических идей. С 2017 года она проводит «исследования в области философии животного». Судьба Дакуса, оставшегося без хозяина, не оставляла ее равнодушной. Результатом стал 14-минутный фильм, автор которого, не имея профессиональных кинематографических навыков, предпринял попытку проследить ассоциативные связи от «архива» Дакуса, реальной собаки Тарковского, к образу собаки как персонажа его кинокартин.

Знакомство с экспозицией предваряло этот фильм. В центре зала на колонне, напоминающей крест, установлена буква Т – символ рода Тарковских. За ней находится деревянная собачья будка, названная «Дом Дакуса». Внутри будки размещен портрет ее бывшего обитателя. По задумке Анны Кузнецовой, эта инсталляция является репликой древнеримского храма в Ниме, Франция, и отсылает к финальным кадрам фильма «Ностальгия».

Анна поясняет свой замысел: «У Тарковского изба оказалась внутри руин средневекового аббатства, а Дакусу, чье имя выгравировано бронзовой краской на `фризе`, подобно его хозяину, предоставлено временное пристанище в селе Палех». Таким образом, собака приравнивается к режиссеру, поскольку сам Тарковский неоднократно сравнивал художника с животным, обладающим исключительным чутьем.

Рядом с колонной установлен саженец сосны, что является еще одной отсылкой – на этот раз к ожившему дереву из фильма «Жертвоприношение». После завершения выставки молодую сосну планируется высадить в Палехе в память о визите Тарковского.

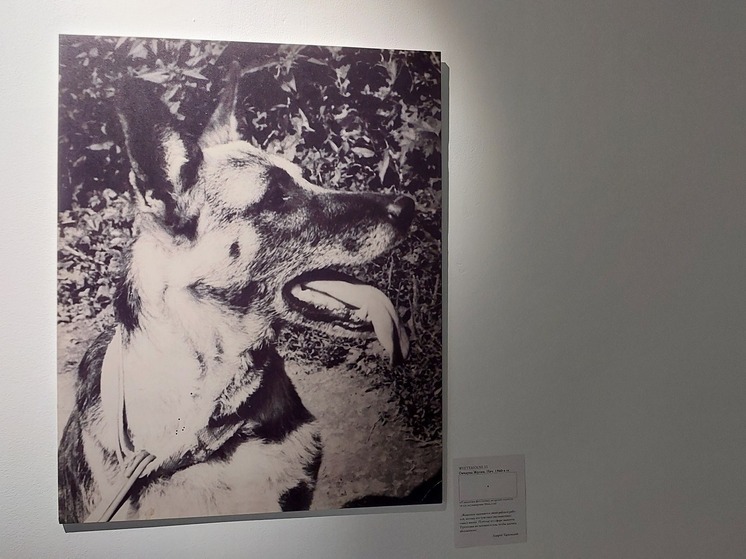

На стенах представлены фотографии без указания авторства: портреты самого Тарковского, Олега Янковского после съемок «Ностальгии», пейзажи Рима (собор Святого Петра, Колизей, вилла Адриана), а также аббатство Сан-Гальгано, старинная церковь на Русском Севере, дореволюционный верстовой столб на Соловках и овчарка Санса, принадлежащая Екатерине Тарковской. Также есть снимок овчарки Жулик, датируемый началом 1960-х, сопровождаемый цитатой Тарковского о том, что животные инстинктивно чувствуют смысл жизни, тогда как человек стремится достичь абсолюта.

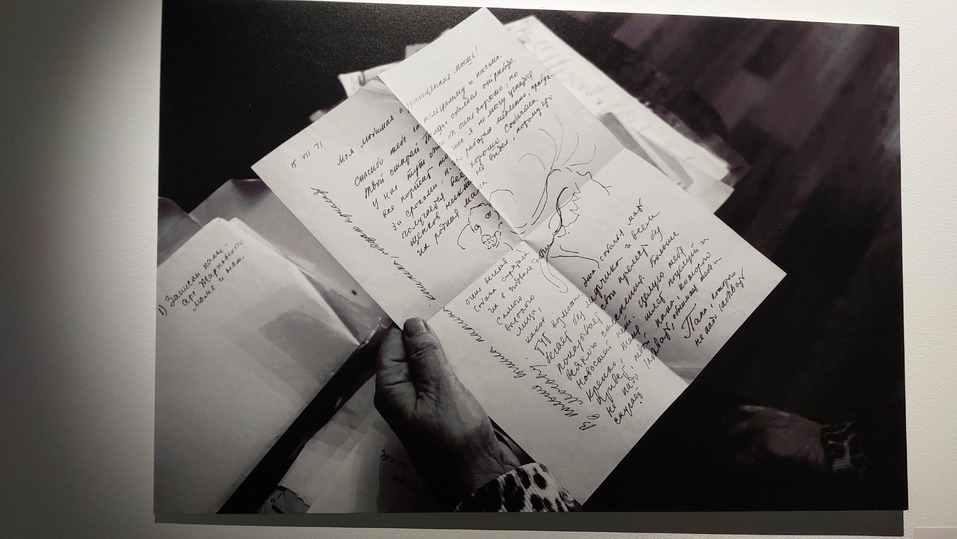

Среди экспонатов – фото Марины Тарковской, на котором видны ее руки, держащие письмо от отца, поэта Арсения Тарковского. Он ласково называл дочь «Моя любимая и драгоценная мышь!». На одной из страниц письма есть рисунок собаки. В письме отец рассказывает, что щенков никто не видел, потому что их мать, «очень веселая собака, спрятала их в подвале». Рядом приведена цитата Андрея Тарковского: «Познакомился с отцом Бертолуччи – известным поэтом. Он предложил прислать ему копию книги Арсения Александровича, чтобы перевести и напечатать его стихи».