Скульптор Александр Рукавишников представил свои уникальные плоскостные работы в галерее FINEART

Имя Александра Рукавишникова неразрывно связано с монументальной скульптурой Москвы: его работы, такие как памятники Достоевскому, Шолохову и Никулину, стали знаковыми для столицы. Однако широкой публике менее знакомы его плоскостные произведения. Исключением стало огромное панно на станции метро «Электрозаводская», достигающее 163 метров в длину и 7 метров в высоту. Недавно в галерее FINEART на Винзаводе открылась экспозиция под названием «Рукав 3/4», представляющая более интимные, камерные работы скульптора. Около 20% из них демонстрируются впервые, открывая зрителю сокровенную сторону творчества мастера.

Под псевдонимом «Рукав», которым его с детства называют друзья и которым он подписывает свои произведения, Александр Рукавишников представил ретроспективу работ, создававшихся на протяжении десятилетий исключительно для себя. Эти уникальные произведения, которые сам художник скромно именует «картинками», не вписываются в традиционные рамки скульптуры, живописи или графики, являясь по большей части плоскостными (за исключением одной деревянной скульптуры). Они выполнены в его авторской технике «острый коготь». Название техники неслучайно отсылает к восточным единоборствам, ведь карате занимает значительную часть жизни Рукавишникова, наряду с искусством. Выставка в FINEART демонстрирует эти глубоко личные работы, в которых отражается его бойцовский дух, как в творчестве, так и на ринге.

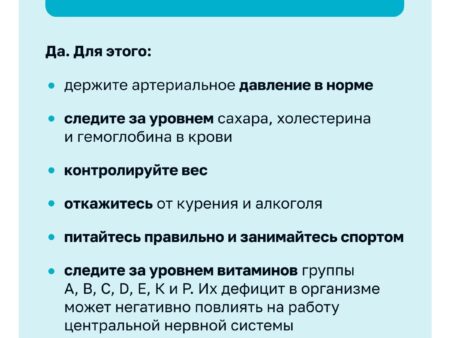

Основа этих произведений – левкас, часто с натуральным грунтом из земли и чая, что придает им особую глубину и текстуру. На этой уникальной поверхности автор «процарапывает» своих персонажей, используя свою характерную технику «острый коготь». Его герои – это обычные люди в повседневных сценах: за трапезой, в труде или домашних заботах. Однако за внешней простотой этих сюжетов скрывается глубокая образность и философский подтекст.

Вход на выставку открывает величественная черная фреска, состоящая из четырех частей, где плавные изгибы женских форм перекликаются с очертаниями древних черепов. На другой стене представлены крупные фигуры женщин в кокошниках: одна нежно убаюкивает дитя, другая демонстрирует жест «шака» – символ приветствия, а третья предстает в момент преображения, сбрасывая медвежью шкуру и превращаясь в пышногрудую красавицу. Среди работ также выделяется изображение почти обнаженной девушки с косой, одетой в полупрозрачную юбку, представленной в три четверти. Края этих «картинок» выглядят оборванными, создавая впечатление старинных фресок эпохи Возрождения, чье величие лишь подчеркивается временем, потертостями и утратами. Именно эта эстетика старения, вдохновленная работами Андреа дель Кастаньо и Пьеро делла Франчески, побудила мастера искусственно придавать своим произведениям эффект древности.

Хотя выставка имеет возрастное ограничение 18+, центральной темой работ является не сексуальность, а скорее стремление художника к первозданному, чувственному восприятию человека и его связи с землей. Марина Образцова, основательница галереи FINEART, сыгравшая ключевую роль в убеждении Рукавишникова представить эти «картинки» публике, описывает их как «порталы». По ее словам, это «погружение в разные миры, настоящая мегавселенная», а процесс монтажа выставки стал для нее «путем к познанию себя».

Мир, изображенный в работах Рукава, явно женского рода. Особое внимание привлекают шесть «картинок» в золотых рамах, из которых выступают массивные черные металлические штыри, создающие ассоциации с древними орудиями или символами страдания. В этих рамах, где роскошь золота контрастирует с суровой мощью металла, преобладают женские образы. Единственное мужское полотно изображает Христа, делящего трапезу с простыми мужчинами в обычной бытовке. Остальные работы показывают женщин: одна пьет чай, другие поют под гармонь, третья наслаждается завтраком с блинами, прищурившись от солнечного света. В центре зала, на специально созданном металлическом постаменте, возвышается деревянная скульптура женщины, обнимающей корову. Героини Рукавишникова далеки от глянцевых стандартов красоты, но излучают непоколебимую силу, мощь и притягательность.

Сам мастер, комментируя свои работы, подчеркивает: «Я стремлюсь избежать ложного пафоса и поверхностной глянцевости. Надеюсь, что в этих произведениях видна моя искренняя любовь к простым людям, занятым крестьянским трудом. Я видел их такими с детства и полюбил именно такими».

В творчестве Рукава гармонично переплетаются глубокая чувствительность и бойцовский дух, что находит отражение и в его уникальной технике. Александр Рукавишников по своей сути — как творец, так и воин. С юных лет он увлекался боксом, а затем достиг мастерства в карате, получив черный пояс и став сэнсэем. Параллельно, с 1970-х годов, он активно занимался скульптурой, развивая талант, унаследованный от творческой семьи. Скульптор разработал собственную стратегию, вдохновленную восточной философией, которой придерживается и поныне. Его подход заключается в полном погружении в работу, словно в бой: он внутренне перевоплощается в изображаемый объект, подобно тому, как боец имитирует движения животных в единоборствах. Второй важный принцип мастера — избегать банальности, создавать «неудобные», нелогичные произведения, смешивая рациональное и экспрессивное, уходя от скучной правильности и приторной слащавости. Это постоянный поиск «другой красоты».

Эта «другая красота» полна контрастов, как и сама жизнь, и как личность самого автора, что ярко демонстрирует портрет Рукавишникова, выполненный его другом, архитектором Николаем Шумаковым, который встречает посетителей выставки. На этом портрете мы видим именитого скульптора вблизи, со всеми его «трещинками» – проявлениями жизненного опыта. Портрет, обрамленный в золото, украшен мелкими, похожими на конфеты камушками, рассыпанными по полотну, что создает интригующий контраст с брутальностью изображенного лица. Этот же дух ощущается и в глубоко личных работах Рукавишникова. Как отметила Татьяна Метакса, известный востоковед и одна из первых посетительниц выставки: «Когда я вошла на выставку, главное, что я почувствовала, это мощь, сила и проникающая глубина этих работ».