В Государственной Думе Российской Федерации развернулись жаркие дебаты о будущем института самозанятых. Семь лет спустя после его создания, некоторые законодатели предлагают полностью упразднить этот налоговый режим, настаивая на возвращении всех в ряды наёмных сотрудников. Однако Совет Федерации не поддерживает такую радикальную меру. Давайте разберемся в аргументах обеих сторон и спрогнозируем возможный исход этого парламентского противостояния.

Фото: Наталия Губернаторова

На сегодняшний день в России зарегистрировано около 13 миллионов самозанятых. Эта категория включает фрилансеров, репетиторов, таксистов и многих других специалистов, которые предпочитают независимую деятельность традиционной офисной работе. Они уплачивают государству льготный налог: 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% от доходов от юридических лиц. Важное условие – их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Камень преткновения в парламентских дискуссиях – это размер налоговых поступлений от самозанятых, который по итогам 2024 года составил 94 миллиарда рублей. Некоторые политики считают эту сумму незначительной и полагают, что перевод миллионов самозанятых в статус наёмных работников или индивидуальных предпринимателей мог бы увеличить налоговые сборы до 200 миллиардов рублей и более.

Однако оппоненты этой идеи возражают, что 94 миллиарда рублей – это отнюдь не малая сумма. Более того, они предупреждают: большинство самозанятых, скорее всего, не станут менять свой статус на наёмный, а предпочтут вернуться в теневой сектор, как это было до введения специального режима. Учитывая часто нерегулярный характер занятости многих граждан, статус самозанятого для них наиболее удобен. В случае его отмены, бюджет рискует потерять даже существующие поступления. Сторонники самозанятости также приводят в пример зарубежный опыт: в США, Германии, Японии и многих других странах институт самозанятых активно развивается и популярен.

Николай Арефьев, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и активный противник текущей модели, считает, что главная уязвимость статуса самозанятого кроется в его использовании недобросовестными работодателями. Некоторые компании переводят своих сотрудников в самозанятые, чтобы избежать уплаты страховых взносов в Социальный фонд (22% с каждого работника). Такая практика значительно снижает расходы компаний, но наносит колоссальный ущерб бюджету. По мнению Арефьева, эту лазейку для нечестных работодателей необходимо немедленно устранить.

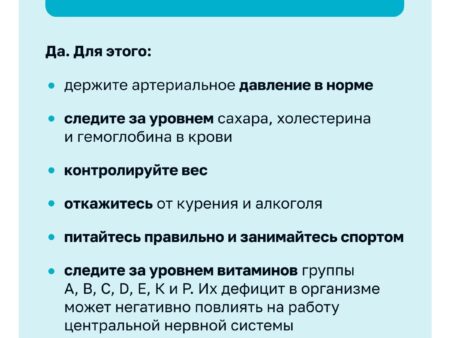

Несмотря на кажущуюся свободу и возможность самостоятельно формировать капитал, самозанятые лишены многих социальных гарантий. Поскольку они не платят подоходный налог и за них не отчисляются страховые взносы работодателем, они не имеют права на страховую пенсию по достижении пенсионного возраста. Также им не оплачиваются больничные листы и отпуска. Поэтому гражданам, рассматривающим переход в статус самозанятого, крайне важно тщательно оценить все плюсы и минусы. Отказ от социальных гарантий – серьёзный шаг, особенно учитывая неопределенность создания достаточной «финансовой подушки безопасности» на старость исключительно за счет самостоятельной деятельности.

Тем не менее, следует признать, что введение режима самозанятости в 2019 году сыграло ключевую роль в легализации миллионов граждан. Многие из них ранее работали неофициально, получая «зарплату в конвертах» и не уплачивая никаких налогов вовсе.

Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова, видит причину текущих дебатов в остром дефиците кадров на российском рынке труда.

«Экономике страны самозанятые приносят значительную пользу, хоть, возможно, и не в том объеме, как если бы они были полностью заняты в найме. Проблема, на мой взгляд, состоит именно в попытке сократить дефицит рабочей силы, переведя часть самозанятых в наёмные работники,» — поясняет она.

На вопрос о борьбе с работодателями, злоупотребляющими статусом самозанятых для уклонения от налогов, Иванова-Швец ответила: «Подобные практики распространены в регионах, включая даже крупные и известные компании. Однако, механизм противодействия уже существует: закон запрещает бывшему сотруднику, ставшему самозанятым, сотрудничать с прежним работодателем в течение трёх лет. Этот механизм есть, но, к сожалению, пока не хватает должного контроля за его соблюдением. Запретить – это всегда проще всего. Но необходимо совершенствовать действующие правила, чтобы не разрушить уже созданные формы трудовой деятельности.»

Касательно отсутствия социальных гарантий для самозанятых, таких как пенсионные коэффициенты, Людмила Иванова-Швец отметила: «Самозанятые имеют право заключить добровольный договор с Социальным фондом и делать отчисления, тем самым обеспечивая себе страховую пенсию. Однако, по статистике, этой возможностью воспользовался лишь 1% самозанятых. Это говорит о том, что подавляющее большинство не задумывается о своей будущей жизни на пенсии.»