Как банки «разводят» клиентов: эксперт предупредил о навязываемых услугах

Фото: Алексей Меринов

На фоне снижения процентных ставок по банковским вкладам наблюдается рост активности банковских сотрудников, которые активно предлагают клиентам отказаться от традиционных депозитов в пользу «более выгодных» и «надежных» финансовых продуктов. Среди таких предложений часто встречаются программы страхования жизни, долгосрочные сбережения и паевые инвестиционные фонды. Возникает вопрос: действительно ли эти инструменты так выгодны и каковы их скрытые риски? Мы обсудили эту проблему с Александром Сафоновым, профессором Финансового университета при Правительстве РФ.

Снижение ключевой ставки Центрального банка привело к резкому падению доходности по банковским вкладам, вызывая беспокойство у многих россиян. После периода высоких ставок (20% и выше), когда доход казался гарантированным, нынешняя ситуация, с прогнозами снижения ставок до 14% и ниже к концу года, заставляет людей искать альтернативы.

В такой ситуации естественно возникает вопрос: куда же теперь вложить сбережения, чтобы получить максимальную выгоду? Банковские консультанты активно предлагают свои решения, и кажется логичным доверять их советам. Однако, как показывает практика, подход банков к консультированию не всегда в интересах клиента.

Согласно статистике Центробанка России, за первый квартал 2025 года было зафиксировано около 95 тысяч жалоб от граждан на некорректные действия финансовых учреждений. Хотя регулятор отмечает некоторое снижение случаев навязывания невыгодных услуг благодаря своему мониторингу, банковские менеджеры, чья зарплата зачастую привязана к продажам определенных продуктов, продолжают использовать методы, граничащие с прямым обманом потребителей.

Профессор Александр Сафонов подчеркивает, что эта проблема особенно актуальна для людей пенсионного возраста. Он объясняет, что пожилые клиенты часто менее осведомлены о тонкостях финансовых продуктов и более склонны доверять советам банковских «профессионалов». У них преобладает убеждение, что организации с государственной лицензией, такие как банки и страховые компании, не могут обманывать. Однако реальность нередко отличается от этих ожиданий.

Лукавый процент: скрытые условия вкладов

Рассмотрим типичные ситуации, когда клиентов вводят в заблуждение, особенно тех, кто приходит в банк для размещения временно свободных средств.

Сегодня повсюду можно встретить рекламу банков, обещающую фантастически высокие процентные ставки по депозитам, иногда до 20% и выше. Учитывая усилия государства по укреплению доверия к банковской системе (страхование вкладов, строгий контроль ЦБ), многие граждане, например, пенсионеры, приходят в банк в надежде на выгодное предложение.

Но стоит помнить, что текущая средняя максимальная ставка по вкладам обычно не превышает 18%. Так откуда же берутся обещания в 20-30%?

На самом деле, столь высоких процентов по вкладам в чистом виде не существует. Реклама таких ставок обычно связана с бонусными программами банка, которые предусматривают ряд дополнительных, часто трудновыполнимых условий. Например, для получения максимальной ставки может потребоваться открытие дебетовой или кредитной карты и ежемесячные траты с нее на определенную сумму (часто от 10 тысяч рублей), наличие зарплатной карты в этом же банке или поддержание неснижаемого остатка на счете (от 50 тысяч рублей). Если клиент не соблюдает эти условия, процентная ставка по вкладу автоматически снижается.

Ситуация усугубляется тем, что навязанная кредитная карта может оказаться платной, даже если вы ею ни разу не воспользовались. Более того, в договоре об открытии вклада нередко скрывается пункт о согласии на платные SMS-уведомления или другие банковские услуги, которые также увеличивают ваши расходы.

Банки также могут вводить в заблуждение, нечетко информируя о сроке действия повышенной процентной ставки. Зачастую высокая ставка действует лишь короткий период (один, два или три месяца), после чего значительно снижается, и в итоге клиент получает стандартный процент, намного ниже обещанного.

Существуют и так называемые «пенсионные вклады», которые якобы предлагают повышенные проценты при получении пенсии через данный банк. Однако часто оказывается, что аналогичные или даже более выгодные условия доступны и по обычным вкладам без привязки к пенсионным выплатам.

Страховка вместо вклада: риски инвестиционного страхования

Часто клиенты сталкиваются с ситуацией, когда вместо обычного депозита им настойчиво предлагают оформить договор страхования жизни.

Банки активно продвигают инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) среди пенсионеров как более выгодную альтернативу вкладам. Типичный диалог выглядит так: клиенту сообщают о риске снижения дохода по вкладу из-за налогов и предлагают ИСЖ, аргументируя это отсутствием налога на доход от страхования, более высокими процентами от инвестиций и гарантией сохранности средств.

Согласившись на ИСЖ, можно потерять потенциальный инвестиционный доход. Важно понимать, что ИСЖ — это не банковский вклад. Хотя вложенные средства обычно возвращаются, инвестиционный доход по ним не гарантирован. Если активы, в которые были вложены средства (например, ценные бумаги), подешевеют к моменту окончания договора, никакого дохода клиент не получит. Банк сошлется на условия договора, где прописаны риски. Статистика подтверждает, что доходность ИСЖ в среднем ниже инфляции и уступает доходности по обычным депозитам.

Профессор Сафонов поделился личным наблюдением: он сам был свидетелем подобных бесед с пожилыми клиентами и даже участвовал в одном из них. Когда он выразил сомнения в доходности таких продуктов, ссылаясь на статистику фондового рынка, молодой «профессионал» из банка начал убеждать его в своем личном успехе как брокера, что вызвало лишь иронию.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС)

Еще один инструмент, который банки предлагают вместо традиционных вкладов, — это Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Менеджеры убеждают клиентов, что средства в ПДС застрахованы, а доходность будет значительно выше за счет государственного софинансирования.

Однако недобросовестные консультанты умалчивают о ключевых аспектах ПДС. Во-первых, это не обычный вклад: клиент обязуется ежемесячно перечислять средства в негосударственный пенсионный фонд (часто называется сумма в 3 тысячи рублей). Хотя государство действительно добавляет софинансирование, создавая иллюзию 100% доходности, эти средства заблокированы. Во-вторых, доступ к накоплениям возможен только через 15 лет либо при наступлении особых случаев, например, серьезных заболеваний, утвержденных Правительством РФ. Это означает, что деньги становятся недоступными на очень долгий срок.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

Банкиры также активно предлагают вложения в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), представляя их как высокодоходные и безопасные инвестиции.

На самом деле, ПИФы — это механизм, при котором вы передаете средства управляющей компании для инвестирования в акции, облигации и другие ценные бумаги. Важно понимать, что доходность таких вложений не гарантирована законом и полностью зависит от рыночных рисков. В худшем случае, по итогам года вы можете потерять все вложенные средства. Несмотря на обещания и красивые презентации об успешности управляющих команд, ответственность за убытки лежит исключительно на инвесторе.

Дополнительные «услуги», которые могут быть навязаны

Профессор Сафонов также выделил ряд других часто навязываемых и порой совершенно ненужных услуг, с которыми могут столкнуться клиенты, особенно пенсионеры.

Платные SMS-уведомления. При оформлении банковской карты часто подключают платную услугу SMS-уведомлений о движении средств. Стоимость может достигать 99–150 рублей в месяц. Первые месяцы услуга может быть бесплатной, что затрудняет ее своевременное обнаружение. Если вам не требуется такой детальный контроль за расходами, обязательно убедитесь, что эта функция отключена. Проверьте настройки в банковском приложении; при необходимости обратитесь за помощью к близким или знакомым.

Страхование дебетовой карты или счета. Банковские сотрудники активно предлагают пожилым клиентам застраховать дебетовые карты или счета от мошенничества, стоимость такой услуги составляет 500–2000 рублей в год. Однако важно знать: большинство таких страховок не покрывают случаи телефонного мошенничества, когда клиент сам передает свои данные злоумышленникам. В таких ситуациях банк не признает событие страховым. Лучшая защита от такого вида мошенничества — немедленно прерывать разговор, если звонящий представляется сотрудником банка, полиции или ФСБ и запрашивает личные данные.

Кредитные карты вместо дебетовых. Менеджеры часто обманным путем убеждают клиентов, особенно пенсионеров, оформить кредитную карту вместо запрашиваемой дебетовой. Дебетовая карта позволяет распоряжаться собственными средствами, тогда как кредитная предоставляет заемные деньги от банка, за пользование которыми взимаются проценты. Несоблюдение сроков погашения задолженности по кредитной карте ведет к значительным переплатам. Несмотря на уверения менеджеров о «беспроцентном использовании лимита при неиспользовании» или «удобстве двух продуктов в одном», следует помнить: банк всегда получает прибыль от своих услуг. Заманчивые предложения о «бесплатных» средствах до пенсии — это лишь способ вовлечь вас в кредитную зависимость.

«Бесплатный» кешбэк. Реклама кредитных карт с кешбэком на все покупки выглядит очень привлекательно. Однако необходимо внимательно изучать условия. Часто для бесплатного использования кешбэка требуется совершать ежемесячные траты на сумму более 10 тысяч рублей или поддерживать неснижаемый остаток на карте. Если эти условия не выполняются, банк начинает взимать плату за опцию кешбэка в размере 100–300 рублей в месяц.

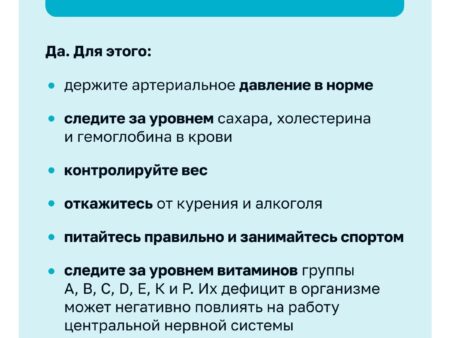

Как защититься: рекомендации профессора Сафонова

В заключение профессор Сафонов предоставил ряд важных рекомендаций о том, как действовать, если банк навязывает дополнительные услуги:

- Требуйте письменных доказательств. Просите все условия и требования банка предоставить в письменном виде.

- Внимательно изучайте договор. Банки обязаны полностью информировать клиентов обо всех услугах и их стоимости. Не подписывайте, не прочитав.

- Настаивайте на своем отказе. Четко и вежливо сообщите сотруднику, что предлагаемая услуга вам не нужна.

- Фиксируйте общение. Если давление продолжается, запишите разговор (если это разрешено законом в вашей юрисдикции), имя сотрудника и спорные пункты.

- Попробуйте другое отделение. Иногда смена отделения помогает избежать навязывания услуг.

- Подайте жалобу регулятору. Если проблема не решается, обратитесь с жалобой в Банк России через их сайт или по почте.

Помните самое важное: у вас всегда есть право взять паузу для обдумывания и консультации. Не подписывайте документы сразу в банке. Возьмите договор домой, внимательно прочитайте его в спокойной обстановке и обсудите с теми, кому вы доверяете, прежде чем принимать окончательное решение.