Европейский Союз готовится к использованию замороженных активов России

Германия выразила готовность рассмотреть предложение о передаче Киеву замороженных российских активов. По данным Politico, это подтвердил Михаэль Клаусс, советник канцлера ФРГ по европейским вопросам. Речь идет о предложенной ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен схеме, известной как «репарационный кредит», которая предусматривает использование этих средств.

Европейский Союз на протяжении нескольких лет предпринимает попытки использовать замороженные российские активы, общая сумма которых составляет около 200 миллиардов евро. Возникает вопрос: можно ли было предотвратить такой исход, и почему российские власти продолжали размещать значительные средства в Европе, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Брюсселем? На эти вопросы искали ответы эксперты.

Грабеж под видом репараций

Евросоюз активно рассматривает план предоставления «репарационного кредита», который будет обеспечен замороженными активами России, как сообщило агентство Reuters. Эта концепция, предложенная Урсулой фон дер Ляйен, предполагает, что Украина вернет полученные средства только после получения компенсаций от России, при этом сами активы формально не будут конфискованы. Согласно этой схеме, Еврокомиссия планирует выпустить облигации, гарантированные странами ЕС. Если Венгрия, традиционно выступающая против антироссийских мер Брюсселя, откажется участвовать, будет применен механизм «коалиции желающих».

Существует предложение о перемещении замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear в специальный фонд. Это позволит осуществлять долгосрочные инвестиции и получать значительную прибыль. Предполагается, что эта структура будет принадлежать либо всем государствам-членам Евросоюза, либо только тем правительствам, которые выступят гарантами облигаций. Согласно Reuters, эта идея пока находится на начальной стадии обсуждения, и многие детали, включая точные суммы, еще не определены. Примечательно, что бельгийские власти уже выразили опасения по поводу этой схемы, опасаясь негативного влияния на их финансовую репутацию в случае ее реализации.

Тем не менее, Bloomberg сообщает, что Брюссель может принять решение об использовании замороженных российских активов по плану Урсулы фон дер Ляйен уже к 23 октября. Ожидается, что министры финансов ЕС обсудят этот вопрос 1 октября на встрече в Копенгагене. Судя по заявлениям немецких представителей, Берлин готов поддержать инициативу Еврокомиссии. В частности, Михаэль Клаусс упомянул «новые и юридически обоснованные варианты». Politico сообщает, что для создания фонда предлагается использовать 172 миллиарда евро из российских активов. Германия активно убеждает другие страны ЕС поддержать это предложение на предстоящей встрече. Клаусс подчеркнул, что «украинцам необходимы средства для продолжения закупок вооружения, а доступных вариантов не так много».

В России действия европейских стран открыто называют актом воровства. Президент РФ Владимир Путин, комментируя обсуждаемую инициативу ЕК по конфискации российских активов, заявил, что такой сценарий будет расцениваться как откровенное хищение, то есть грабеж.

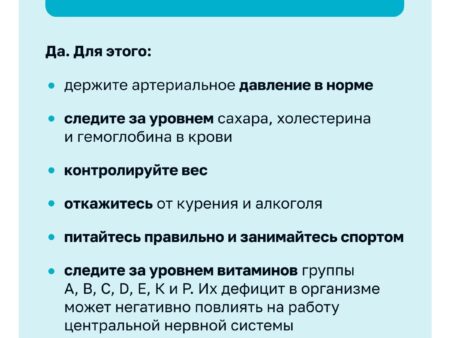

Алексей Гавришев, адвокат и управляющий партнер AVG Legal, отмечает, что готовность Берлина использовать замороженные российские активы соответствует текущей позиции ЕС. В Европе заблокировано более 200 миллиардов евро суверенных российских резервов, большая часть которых находится в Euroclear. С лета 2024 года уже действует механизм изъятия доходов (windfall profits) от этих средств в пользу Украины на основании решений Совета ЕС и Еврокомиссии. Прямая конфискация самих активов многими странами и ЕЦБ все еще воспринимается как юридически рискованная, поэтому обсуждается компромиссная схема – «репарационный кредит». В рамках этой схемы Украина получает заем, обеспеченный доходами от иммобилизованных активов, а его погашение произойдет после будущих репараций от России, при этом сами активы формально останутся нетронутыми.

Важно отметить, что ни одна из европейских стран не решается напрямую присвоить российские активы, что вынуждает их прибегать к сложным юридическим схемам. Это объясняется тем, что, как указывают аналитики, «жесткая конфискация» может создать серьезные системные риски для рынков ЕС. Поэтому Брюссель стремится найти «креативные» правовые решения вместо прямой экспроприации, пояснил Гавришев.

Соучастие в преступлении

В российском обществе давно обсуждается вопрос о том, как власти допустили ситуацию с заморозкой активов, особенно учитывая, что конфронтация с ЕС началась еще в 2014 году после присоединения Крыма. Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин подчеркнул, что основная часть замороженных активов находилась в Европе: около 200 миллиардов долларов — в клиринговых компаниях Бельгии (преимущественно) и Люксембурга; около 20 миллиардов долларов — во Франции; примерно 15 миллиардов долларов — в Великобритании, за пределами ЕС; и около 9 миллиардов долларов — в ранее нейтральной Швейцарии.

Неоспоримо, что с правовой точки зрения любая форма изъятия российских активов является грубейшим нарушением международного права. Замороженные государственные активы обладают суверенным иммунитетом и защищены от решений иностранных властей и судов согласно конвенциям ООН. Эти средства принадлежали и продолжают принадлежать Центральному банку РФ, что относит их к категории государственных суверенных активов. Они были размещены как в форме безналичных средств, так и в виде инвестиций в ценные бумаги, включая государственные облигации стран Евросоюза. Такое размещение полностью соответствовало как международному праву, так и национальному законодательству.

С правовой точки зрения, обсуждаемые действия ЕС могут быть квалифицированы как нарушение международного права. Согласно российскому законодательству, это расценивается как грабеж – открытое хищение в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Следовательно, все участники этого процесса, причастные к хищению — должностные и физические лица — рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности, в том числе через международный розыск. Не исключено, что после завершения украинского конфликта и изменения политической ситуации в Европе, политики, финансисты и инвесторы, которые приобретут сомнительные облигации из «плана Урсулы фон дер Ляйен», обеспеченные похищенными активами, также могут быть признаны соучастниками преступления.

Однако остается открытым вопрос: зачем Центральный банк РФ вообще хранил столь значительные резервы за рубежом, особенно в странах, которые, мягко говоря, не отличались дружелюбием?

«Центральный банк РФ и некоторые эксперты объясняют такое размещение российских активов в европейских клиринговых организациях тем, что европейские страны были основными торговыми партнерами России на тот момент, — комментирует Зайнуллин. — Однако, по моему мнению, не было необходимости размещать там столь крупные суммы. С учетом принципов риск-менеджмента, вложение средств в рисковые активы допустимо, но в пределах 5-10% от общей суммы. В данном случае объем замороженных средств составил около 50% всех государственных резервов России. С точки зрения управления рисками такое решение сложно объяснить. Очевидно, что действия руководства Центробанка нанесли особо крупный ущерб имуществу, экономическим интересам и в целом безопасности Российской Федерации».

В зависимости от наличия умысла, Уголовный кодекс РФ может квалифицировать подобные действия как государственную измену, если будет доказано наличие сговора с иностранными государствами. При отсутствии прямого умысла, но при недооценке рисков или управленческих ошибках, повлекших огромный ущерб для Российской Федерации, такие действия могут быть расценены как халатность, также подпадающая под действие УК РФ. Однако, как отмечает экономист, окончательную квалификацию и решение по таким действиям в России могут вынести только судебные органы.

О недооценке рисков со стороны руководства Центрального банка свидетельствуют, как минимум, следующие факты: западные страны, где хранились активы, ранее уже принимали решения о заморозке активов Ирака и Ливии в ходе военных действий, после чего часть этих замороженных средств исчезла со счетов без следа, то есть, по сути, была похищена.

Вторым фактором риска, который следовало учесть, является то, что с 2014 года европейские страны и США уже вводили многочисленные санкции против России, нарушающие нормы международного права. «Поведение этих стран было неправовым и противоречило международным нормам, поэтому надеяться на абсолютную безопасность размещения средств там было, по меньшей мере, странно», — заключил Зайнуллин.

Надежность, законность и прибыльность

Однако существует и альтернативная точка зрения. Сторонники действий российских финансовых властей указывают на исторический контекст, предшествовавший конфискации активов. В 2000-х и 2010-х годах Россия и Европа активно сотрудничали, совместно строя газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и ведя взаимовыгодную торговлю. В то время политические риски казались более значительными со стороны США, и было крайне сложно представить, что прагматичный ЕС, извлекающий триллионные доходы от сотрудничества с Россией, откажется от собственных интересов.

Кроме того, Россия стремилась к диверсификации своих резервов, следуя принципу «не класть все яйца в одну корзину». Как объясняет Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, валютные резервы критически важны для финансовой стабильности страны, выступая в роли буфера при курсовых колебаниях и позволяя оперативно реагировать на внешние потрясения. По сути, это диверсифицированный портфель, включающий различные конвертируемые валюты. По данным МВФ, большая часть мировых валютных резервов номинирована в долларах (57,3%) и евро (20,3%), в то время как другие резервные валюты (иена – 5,8%, фунт стерлингов – 5%, юань – 2,2%) значительно уступают. Такая структура обусловлена высокой ликвидностью этих валют, развитостью рынков, стабильностью курсов и их активным использованием в международных расчетах. Именно исходя из этой логики, в первые два десятилетия XXI века формировались валютные резервы России, распределенные между США, странами ЕС, Японией, Великобританией, Канадой и Китаем, что, по словам эксперта, обеспечивало широкую диверсификацию валютных рисков.

Андрей Лобода, экономист и топ-менеджер в сфере финансовых коммуникаций, добавляет: «До 2022 года размещение части резервов и активов в юрисдикциях ЕС считалось обоснованным. Приоритетом была ликвидность, обеспечиваемая евро-активами, а также диверсификация от доллара и доступ к крупным рынкам капитала и расчетной инфраструктуре, в первую очередь Euroclear. Это соответствовало международной практике управления резервами. В целом, такая стратегия снижала транзакционные издержки при торговле с ЕС и способствовала устойчивости платежного баланса».

Российские активы хранились в официальных европейских финансовых учреждениях на абсолютно законных основаниях. Россия размещала часть своих резервов в ценных бумагах, депонированных в бельгийском Euroclear, что является общепринятой международной практикой накопления резервов. Резервы должны быть одновременно ликвидными (доступными для использования в любой момент, что было актуально до 2022 года) и доходными (чтобы расти, а не просто лежать в валюте без прибыли). Кроме того, они должны храниться в высоконадежных инструментах и резервных валютах для обеспечения валютного импорта. По мнению Ксении Бондаренко, доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, двусторонняя торговля России и ЕС, европейская зависимость от российской нефти и газа, наличие «Северных потоков», а также лояльная позиция Германии под руководством Ангелы Меркель до ее отставки осенью 2021 года, обеспечивали Европе относительный политический нейтралитет. Однако после событий февраля 2022 года этот нейтралитет был резко нарушен европейскими столицами, а финансовая логика предыдущих десятилетий была «обнулена» буквально в один момент.

Юань — не евро

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова утверждает, что у ЦБ РФ, как и у центробанков других стран, не было иных вариантов хранения валютных резервов. «Центральный банк РФ или любой другой страны, желая хранить резервы, например, в безналичных долларах США, был обязан размещать их на депозите в ФРС или, в крайнем случае, в частном банке-резиденте США. Аналогично, для безналичных евро резервы должны были храниться на депозите в ЕЦБ, в центральном банке любой страны еврозоны или в частных банках-резидентах стран ЕС».

На сегодняшний день большая часть валютных резервов ЦБ РФ хранится в юанях на депозите в Народном банке Китая. Это обусловлено тем, что валютная часть резервов, если она хранится в безналичной форме, обязательно должна находиться в центральном банке-эмитенте данной валюты или на территории страны ее эмиссии.

Размещение валют в долларах, евро и других мировых резервных валютах Центральным банком РФ имело цель накопления резервов «на черный день» и защиты их от инфляции рубля. Проще говоря, Банк России действовал по той же логике, по которой обычные россияне хранили и продолжают хранить сбережения в валюте: для защиты от инфляции и получения процентного дохода.

С позиции защиты сбережений от инфляции, стратегия размещения резервов в мировых валютах была верной, что является общемировой практикой для центральных банков. Однако с политической точки зрения, как показал 2022 год, это оказалась ошибочная стратегия. Важно отметить, что ЦБ РФ не является политическим институтом и по российскому законодательству напрямую не подчиняется решениям правительства. Более того, власти РФ не запрещали хранить резервы за рубежом. Средства ЦБ РФ, размещенные в мировых центральных банках, накапливались и приносили проценты, что делало эту стратегию экономически обоснованной.

Мильчакова полагает, что «с 2014 года, когда против российского бизнеса были введены первые санкции, а РФ исключена из G8, следовало бы рассмотреть возможность перевода части активов в валюты стран-партнеров по БРИКС и других «дружественных» государств». Она отмечает, что китайский юань был признан МВФ мировой резервной валютой еще в 2017 году. Значительный объем резервов ЦБ РФ оставался в ЕС, предположительно потому, что после 2014 года, по мнению Центробанка и руководства страны, хранение резервов в долларах США стало небезопасным. Резервы в евро на территории ЕС хранились не в ЕЦБ, а в отдельных национальных центральных банках. Однако, по всей видимости, уровень враждебности западноевропейских стран был недооценен.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что текущие заблокированные резервы следовало бы хранить в центральных банках дружественных стран и в золоте, что, кстати, и происходит в настоящее время (золото хранится в хранилищах ЦБ РФ). Однако в тот период, вероятно, расчет был сделан на то, что центральные банки европейских государств не присоединятся к финансовым санкциям США, но этот расчет, как выяснилось, не оправдался. Мильчакова призывает: «Сегодня важно не заниматься поиском виновных, а разработать, возможно, на законодательном уровне, механизм, который сделает решения Центробанка о вложении резервов в иностранные валюты более прозрачными как для законодателей, так и для граждан. В таком случае подобные ситуации было бы значительно проще прогнозировать и предотвращать».