Эксперты объясняют причины роста тарифов ЖКХ и дают советы по экономии

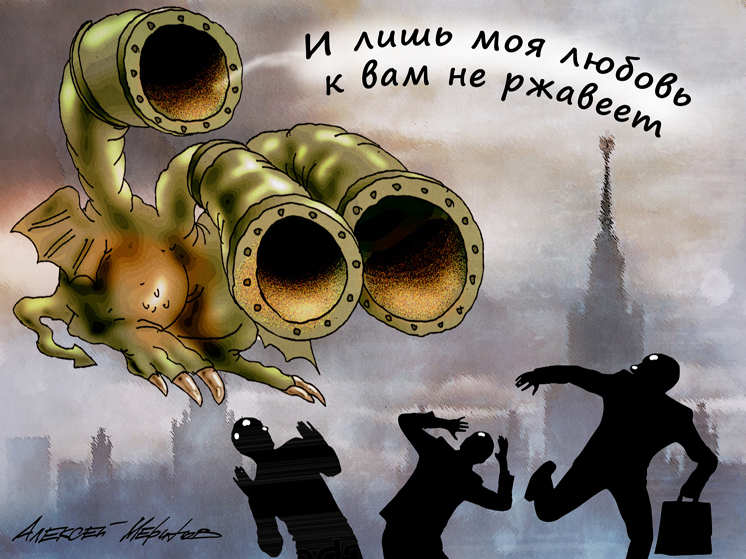

Ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля стало регулярным событием для россиян. Однако в июле 2025 года жителей страны ожидает самое значительное за последнее десятилетие увеличение стоимости ЖКУ: средний показатель по стране достигнет 11,9%, а в некоторых субъектах Российской Федерации этот рост превысит 20%. Власти объясняют это повышение «инвестиционной необходимостью», однако оно происходит в условиях замедления темпов инфляции и отсутствия роста реальных доходов граждан.

Почему тарифы растут быстрее инфляции? Кто устанавливает плату за свет и воду в каждом регионе? Как защитить семейный бюджет от резкого увеличения расходов? Эти вопросы обсудили специалисты: член экспертного совета по ЖКХ при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук, руководитель проекта направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Игорь Колесников и руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

— Зачем вообще нужна традиционная июльская индексация тарифов на ЖКХ? Откуда взялась эта практика, как она формируется и кому она выгодна?

Сергеев: — Действительно, это ежегодное событие — каждый год происходит плановое повышение тарифов. В последние годы это закреплено за 1 июля. Причины очевидны: общая инфляция, увеличение стоимости производства коммунальных ресурсов, подорожание материалов, рост заработных плат и прочее. Все это обусловлено текущей экономической ситуацией. Поэтому сам процесс не является неожиданным или непонятным, он логичен. Вопрос лишь в масштабе этих повышений, который, конечно, вызывает беспокойство. Но с учетом общего удорожания приходится принимать и рост цифр в платежных документах.

Склянчук: — На самом деле, так было не всегда. Текущая модель тарифообразования действует более 10 лет. Ранее индексация проводилась дважды в год, чтобы сгладить резкие изменения стоимости услуг. Затем перешли к однократному ежегодному повышению — в середине года. Выбор 1 июля, вероятно, не имеет глубокого экономического обоснования — это просто середина года. Основой модели являются инфляционные процессы. Наша индексация стремится догнать как ожидаемую, так и фактическую инфляцию. Правительство проводит расчеты и, учитывая различия между регионами, устанавливает предельные значения роста тарифов.

В этом году правительство приняло решение разрешить многим регионам превысить уровень инфляции при повышении тарифов. Ожидается самый высокий показатель индексации за последние 10 лет. Если раньше рост колебался в пределах 8–9%, то сейчас в некоторых субъектах, например, в Архангельской области, он может достигать 20%.

Тем не менее, принцип остается таким: действует единая шкала тарифов, и повышение происходит одновременно для всех регионов. Экономисты указывают, что именно такая одномоментность может способствовать раскручиванию инфляционной спирали, поскольку возросшие затраты затем включаются в конечную стоимость товаров и услуг.

Колесников: — Да, существующий механизм индексации был введен в 2014 году через изменения в Жилищный кодекс. Согласно этим нормам, размер платы граждан за ЖКУ не может превышать установленный предельный индекс. Этот индекс утверждается Правительством РФ на основе заявок субъектов, которые формируются с учетом текущей тарифной ситуации, состояния коммунальной инфраструктуры и других факторов.

Коммунальные предприятиям необходимы средства на ремонт и реконструкцию инфраструктуры, строительство новых объектов, реализацию инвестиционных программ. Удорожание материалов, рост зарплат и прочие издержки не должны компенсироваться только за счет тарифов. Сейчас обязательным условием является наличие инвестиционных программ, направленных на развитие системы ЖКХ, улучшение качества услуг, подключение новых потребителей.

Повышение связано именно с этими потребностями. В среднем рост составляет около 12% в год. Это означает, что суммарная плата за все коммунальные услуги — водоснабжение, водоотведение, электричество и другие — не должна увеличиваться в среднем более чем на этот процент. Однако по регионам этот показатель варьируется — от 8% до 21%.

До 2013 года действовал закон об основах федеральной жилищной политики, который также ограничивал рост тарифов, но через другие инструменты — через понятие доступности. Федеральный индекс, утверждаемый сегодня, также призван обеспечить финансовую доступность оплаты услуг для населения.

— Власти сообщают о снижении инфляции в стране: по последним данным, ее годовой уровень составляет 9,6%. Чем же тогда обоснован средний рост тарифов ЖКХ на 11,9%? И почему наблюдается такой значительный разброс по регионам — от 8% до 21%?

Сергеев: — Если говорить о среднем показателе 11,9%, то, на мой взгляд, он не является критичным. В последние годы индексация находилась в диапазоне 8–12%. Больше беспокоит рост, достигающий 20% в отдельных регионах. У нас федеративное устройство, и субъекты имеют право самостоятельно устанавливать размер повышения. Многое зависит от того, как тарифы формировались и контролировались ранее. Если в каком-то регионе тарифы долгое время не повышались, может потребоваться «догоняющая» индексация. Такие случаи уже были, например, в Санкт-Петербурге, где несколько лет не менялась плата за вывоз ТКО, а затем ее подняли сразу на 30%. Считаю, что это просчет регулирующих органов, которые должны были обеспечивать планомерный рост.

Рост на 20–21% представляет собой максимально допустимый предел для конкретного региона, но это не означает, что он будет реализован в полном объеме. Важно также учитывать, что такой рост может касаться отдельных видов услуг. Где-то может подорожать только водоснабжение, где-то — газ. Необходимо анализировать структуру тарифа.

Склянчук: — В целом цифра 11,9% может показаться не слишком пугающей, но ситуация в регионах гораздо сложнее. Такой разброс объясняется тем, что ЖКХ включает в себя как экономические, так и политические аспекты. Федеральный центр не может позволить местным властям бесконечно сдерживать рост, иначе под угрозой окажется устойчивость всей энергосистемы. Многие ресурсы, например, электроэнергия, распределяются между несколькими регионами, и перекосы в тарифах недопустимы.

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, тарифы ЖКХ в 2025 году стали более социально обоснованными. Рост тарифов для энергетиков приводит к тому, что коммунальные предприятия вынуждены тратить эти средства на оплату угля, электричества и прочего. До 80% увеличения уходит именно на закупку ресурсов, а не на нужды самих коммунальных организаций. Поэтому губернаторы не могут просто отказаться от повышения — рано или поздно это приведет к сбоям.

В период пандемии тарифы либо не повышали, либо индексировали ниже уровня инфляции. Сейчас происходит «выравнивание». Процесс тарифообразования в ЖКХ регулируется различными органами. Минстрой — не единственный. Ключевую роль играет ФАС. Кстати, недавно премьер Мишустин критиковал антимонопольную службу за недостаточную активность в этой сфере и указывал на случаи картельных сговоров среди естественных монополий.

Население часто не понимает, из чего складывается стоимость услуг — кубометра воды, киловатта энергии, — и это вызывает недовольство. Заявки монополий в тарифные комитеты не всегда полностью прозрачны. Кроме того, Счетная палата выявила, что половина инвестиционных надбавок не приводит к реальной модернизации инфраструктуры — это лишь «пустышки». Сейчас подходы пересматриваются, чтобы средства действительно направлялись на обновление сетей, а не оставались только на бумаге.

— Каждый год при повышении тарифов говорят о необходимости модернизации сетей, но на практике этого часто не происходит. Куда же идут деньги, если индексация уже учтена в тарифах?

Колесников: — Модернизация коммунальной инфраструктуры — очень длительный процесс, требующий десятилетий. В 2000-х и 2010-х годах тарифы почти не повышались, а издержки предприятий росли, что привело к сильному износу сетей. Сегодня повышение тарифов экономически оправдано: регионы направляют предложения по индексам, которые проходят согласование с ФАС и правительством. Также предусматриваются инвестиционные программы — на строительство новых объектов, сетей. В некоторых регионах действуют разные тарифы для разных потребителей: например, для промышленности они выше, но планируется их постепенное выравнивание. Финансирование идет не только за счет тарифов, но и из федеральных субсидий и других источников.

— Но, судя по масштабам индексации, этих средств явно недостаточно. Как потребители могут проверить, действительно ли деньги идут на модернизацию, а не просто на текущие расходы?

Сергеев: — Страна огромная, сетей много, поэтому процесс модернизации кажется бесконечным. Тарифы на воду и тепло, как правило, покрывают только себестоимость и минимальную прибыль; значительные вложения в обновление туда не заложены. Частично модернизация финансируется через концессионные соглашения, но не всегда эффективно — иногда сети берут в управление для получения прибыли, а не для их реального улучшения. В идеале такие соглашения должны содержать четкие обязательства по объемам и срокам модернизации. Проверка обоснованности тарифных заявок и расходования средств возможна, но требует инициативы и глубокого анализа, чем и занимаются соответствующие государственные органы.

— То есть средства, заложенные в тариф, повышенный с июля, в основном направляются не на масштабную модернизацию, а на поддержание текущей работоспособности ресурсоснабжающих организаций?

Сергеев: — Не совсем так. Определенные средства на модернизацию, конечно, закладываются, но в очень ограниченном объеме — главным образом на поддержание: устранение аварий, замену наиболее критичных участков. Полноценное обновление требует других источников финансирования — федеральных субсидий, привлечения частных инвестиций через концессии.

Если бы было возможно полностью модернизировать сети за счет тарифов, это уже было бы сделано. Но поступлений от тарифов недостаточно для таких масштабных работ. Поэтому используются другие механизмы поддержки. То, что сейчас включается в тарифы, — это скорее средства для обеспечения текущей эксплуатации, а не капитального обновления.

Модернизация не завершается потому, что объем сетей огромен. Пока приводятся в порядок одни участки, другие уже приходят в негодность. Это непрерывный процесс: невозможно заменить сотни тысяч километров сетей одновременно.

— Что может предпринять потребитель, если плата за ЖКУ становится слишком высокой? На какие субсидии, льготы, компенсации могут рассчитывать семьи с невысоким доходом и насколько легко их получить?

Склянчук: — Услуги ЖКХ — обязательная статья расходов, наравне с едой или лекарствами. Проблема в том, что у многих граждан есть кредиты, и даже при нормальной зарплате на оплату коммунальных услуг остается немного средств. Для получения субсидии нужно доказать, что расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, — это условие отсекает многих, особенно работающих граждан. Льготы предоставляются пенсионерам, инвалидам — они, как правило, осведомлены об этом и пользуются поддержкой.

Что делать остальным? Во-первых, индивидуальная экономия: выключать свет, рационально использовать воду, следить за энергоэффективностью бытовой техники. Во-вторых, коллективные меры: утепление подъездов, снижение теплопотерь в доме, поскольку плата начисляется за все тепло, поступившее в здание, а не только за то, что попало в квартиру.

Но ключевое решение проблемы — повышение реальных доходов населения. Без этого граждане не смогут справляться с растущими платежами. Неслучайно общая задолженность по ЖКУ в стране превысила триллион рублей. Возврат этих долгов мог бы способствовать сдерживанию роста тарифов. Идея бесплатных коммунальных услуг осталась в прошлом, сейчас все услуги должны оплачиваться.

Сергеев: — Часто люди обращаются за субсидией, уже имея задолженность за ЖКУ, а это является препятствием для ее получения. Возникает парадоксальная ситуация: человек нуждается в помощи, но не может ее получить без справки об отсутствии долга. Это создает замкнутый круг. Кроме того, не все знают о возможности получения субсидий или не подают заявление вовремя. В настоящее время субсидия предоставляется, если расходы на ЖКУ составляют более 22% от дохода семьи (в Москве этот порог ниже — 10%). Стоит обсудить возможность снижения этого федерального порога.

Помимо федеральных, существуют и региональные меры поддержки, особенно для льготных категорий граждан. Те, кто активно пользуется такими программами, в значительной степени защищены от повышения тарифов.

Конечно, после очередного повышения задолженность будет расти, но, скорее всего, не лавинообразно. Ежегодно она увеличивается на сотни миллионов, и сейчас общий долг превышает триллион рублей. Однако большинство задолженностей — это текущие долги за 2–4 месяца. Пока идет работа по их взысканию, долг накапливается, но в итоге обычно погашается.

При этом следует помнить: оплата ЖКУ — это законодательно закрепленная обязанность граждан. Неуплата ведет к начислению пеней и судебным искам. В редких случаях долг может быть «потерян» при смене управляющей компании или ее банкротстве, но это исключения. Не стоит рассчитывать на такие ситуации — в конечном итоге платить все равно придется.

Колесников: — Жители многоквартирных домов ежедневно потребляют коммунальные ресурсы — воду, свет, тепло. Мы не можем просто отказаться от этих услуг. Для обеспечения их бесперебойной подачи предприятия несут текущие расходы, которые покрываются за счет тарифов. Если потребитель испытывает трудности с оплатой, он может оформить субсидию. Этот механизм существует давно, правила его предоставления четко установлены. Вопрос заключается в другом — возможно, стоит пересмотреть и снизить предельный процент дохода, превышение которого дает право на государственную поддержку. Например, установить его на уровне 15% или даже 10%, как это реализовано в столице. Такая мера позволила бы охватить помощью большее количество граждан.

— Уже в августе граждане получат квитанции с новыми, повышенными суммами за услуги ЖКХ. Насколько вырастет плата для средней семьи?

Склянчук: — По данным банков, средняя ежемесячная плата за ЖКУ в 2024 году составляла 4000–4200 рублей. С 1 июля ожидается увеличение примерно на 20%, что составит около 800 рублей. Таким образом, сумма вырастет примерно до 5000 рублей. К этому может добавиться индексация платы за услуги управляющей компании, которая может составить еще 100–200 рублей. В среднем общий прирост составит до 1000 рублей. Гражданам следует заранее учитывать эту сумму при планировании семейного бюджета.

Сергеев: — Средний размер платежа за однокомнатную квартиру сейчас находится в диапазоне от 4200 до 5000 рублей. После повышения он увеличится на 800–1500 рублей. Однако это усредненные показатели — очевидно, что в каждом конкретном случае сумма будет индивидуальной.

Таблица. Динамика роста тарифов ЖКХ по годам (в среднем по РФ, %)

2018 4,0

2019 4,5

2020 4,0

2021 5,0

2022 11,5

2023 8,1

2024 9,8

2025 11,9