Вера в справедливый мир помогает людям справляться с негативными переживаниями.

Глобальное усиление социального и экономического неравенства приводит к возрастанию интереса к понятию справедливости. Прежде чем обсуждать справедливое распределение благ, необходимо рассмотреть аспекты их создания.

Несколько лет назад я беседовал с человеком, всю жизнь занимавшимся закупками оборудования для крупной компании. Я попытался выяснить, существуют ли объективные критерии для установления справедливой стоимости товаров или услуг. Он объяснил, что универсальной математической формулы для этого не существует, но есть рыночный механизм: торг. Цена формируется в процессе взаимодействия продавцов и покупателей. Чем больше продавцов на рынке и меньше покупателей, тем выше шансы покупателя снизить цену, и наоборот. Крупные биржевые площадки, объединяющие множество продавцов и покупателей, демонстрируют прозрачные цены, формирующиеся в результате огромного числа сделок. Таким образом, чем выше конкуренция, тем справедливее формируются цены.

Эту систему можно применить и к оплате труда: чем больше компаний нуждаются в определённых специалистах, тем выше вероятность роста их заработной платы. Однако в последние десятилетия наблюдается укрупнение и глобализация компаний, что, как следствие, ухудшает положение трудящихся. Более того, компании активно автоматизируют производство товаров и услуг за счёт внедрения роботов и компьютерных программ, что также способствует снижению оплаты труда.

Одной из ключевых идей Карла Маркса была теория прибавочной стоимости. Он утверждал, что капиталист не полностью оплачивает труд рабочего, присваивая часть стоимости товара. С этим сложно спорить, поскольку труд предпринимателя по организации производства также имеет свою стоимость. Вопрос заключается лишь в пропорциях разделения этой стоимости, которые постоянно меняются. Карл Маркс не смог предложить объективных критериев для определения этих пропорций. Когда-то я задал известному экономическому блогеру вопрос, можно ли рассчитать справедливую долю в стоимости товара для всех участников производственного и сбытового процесса. Он ответил, что без учёта рыночных оценок это невозможно. Предприниматели и наёмные работники постоянно борются за увеличение своей доли в этом «пироге», и именно исход этой борьбы определяет размер «куска», который получает каждый человек.

Бухгалтеры, маркетологи, юристы, менеджеры, учителя, врачи — каждый из них ожидает справедливого вознаграждения. Но кто должен определять критерии этой справедливости? Как им договориться и прийти к компромиссу? В качестве объективного показателя для обоснования повышения зарплаты часто рассматривают рост производительности труда. Однако этот показатель отражает лишь количественные, а не качественные характеристики. Например, один журналист написал три статьи, а другой — всего одну. Производительность труда, очевидно, выше у первого. Но три его статьи могут быть проходными и не вызвать отклика у читателей, в то время как единственная статья второго журналиста может оказаться гениальной, спровоцировать массовое цитирование, множество лайков и репостов. Кто из этих журналистов заслуживает повышения оплаты труда?

Классиком теории справедливости является Джон Ролз, который разработал концепцию «справедливости как честности». Ролз предложил два принципа справедливости:

- Каждый человек имеет равное право на максимально полный набор равных основных свобод, совместимый с аналогичным набором свобод для всех остальных.

- Социальные и экономические неравенства должны удовлетворять двум условиям: во-первых, они должны быть связаны с должностями и постами, доступными для всех при условии честного равенства возможностей; во-вторых, они должны приносить наибольшую выгоду наименее обеспеченным членам общества.

Ролз полагал, что свобода для человека важнее экономических благ. Мне сложно согласиться с этим тезисом. История знает множество примеров, когда голодающий человек готов отказаться от свободы ради выживания. Возникают вопросы и относительно равенства возможностей при занятии должностей. На мой взгляд, вполне справедливо, если успешный человек имеет возможность помочь своим детям получить хорошее образование или достойную работу. Также следует учитывать логику тех, кто принимает кадровые решения. Если руководитель выберет на должность сына влиятельного знакомого, он автоматически получит поддержку его отца. Взяв же талантливого «человека со стороны», нет гарантии, что он не перейдёт к конкурентам или даже не займёт место своего нанимателя.

С тезисом о «наибольшей пользе для наименее обеспеченных членов общества» тоже можно поспорить. Если какая-либо группа будет ориентироваться исключительно на интересы самых бедных слоёв, она, вероятно, проиграет в конкурентной борьбе другим группам. Ведь именно наиболее продуктивные члены общества обеспечивают развитие, а среди наименее обеспеченных таковые обычно не доминируют.

Джон Ролз считал, что идея справедливости как честности основана на наличии у людей «моральных способностей», включающих «способность чувствовать, что является справедливым» и «способность понимать, что является благом». Очевидно, что у каждого человека свои представления о справедливости, и вопрос лишь в их объективности.

Недавно я ознакомился с книгой Амартии Сена «Идея справедливости». Этот индийский философ и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 года за вклад в теорию благосостояния, привёл в своей книге пример, демонстрирующий различные подходы к понятию справедливости. Необходимо решить, кто из троих детей — Анна, Боб или Карла — должен получить флейту, из-за которой они спорят. Анна утверждает, что флейта должна принадлежать ей, потому что она единственная из троих умеет на ней играть (остальные это подтверждают). Боб настаивает на том, что он единственный из детей настолько беден, что у него вообще нет игрушек, и флейта могла бы стать его единственной забавой (Анна и Карла соглашаются, что они обеспечены лучше). Карла же указывает, что она много месяцев усердно трудилась, чтобы сделать флейту своими руками (другие дети это подтверждают). «И как только я закончила работу, — жалуется она, — эти двое пришли и пытаются отобрать у меня флейту». Амартия Сен не смог однозначно встать на чью-либо сторону и сформулировать единый принцип справедливости для этой ситуации.

Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, я изучил книгу доктора психологических наук Ольги Гулевич «Социальная психология справедливости».

Основные подходы к справедливому распределению благ по Ольге Гулевич:

- Принцип вклада (беспристрастности): Вознаграждение определяется личным вкладом человека в общее дело. Справедливым считается, если те, кто больше вложил, лучше поработал или добился лучшего результата, получают больше.

- Принцип усилий: Размер вознаграждения зависит от приложенных усилий (времени, объёма обработанной информации и т.д.). Справедливо, если за большие усилия при социально одобряемом действии полагается большее вознаграждение.

- Принцип способностей (возможностей): Наиболее способный человек получает большее вознаграждение.

- Принцип позитивности личности: Хороший человек заслуживает большего вознаграждения.

- Принцип потребностей: Большее вознаграждение получают те участники взаимодействия, которые больше в нём нуждаются.

- Принцип равенства: Вознаграждение распределяется равномерно между всеми участниками.

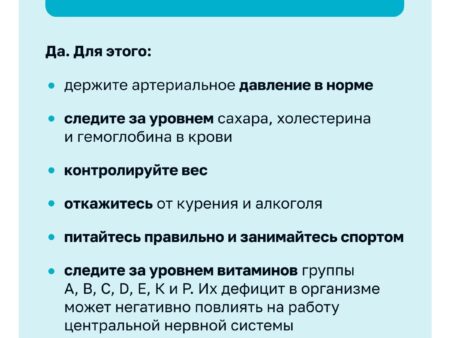

Ольга Гулевич также отмечает, что люди, верящие в справедливость мира (в контексте распределения вознаграждений и наказаний), в целом более позитивно оценивают жизнь. Такая вера защищает их от негативных переживаний. Сталкиваясь с новыми задачами, они испытывают меньше стресса, воспринимают их как приключение, а не угрозу, и успешнее справляются с ними.

Вера в справедливый мир чаще свойственна авторитарным личностям, сторонникам правых политических партий, представителям элиты и народам, для которых характерно почитание власти. Эти группы стремятся сохранить существующую систему социальных отношений. Вера в то, что низкое положение определённых групп заслужено, помогает им оправдывать собственные действия. Кроме того, в справедливость мира больше верят религиозные люди, ориентированные на духовные ценности и надеющиеся на высшую справедливость.